|

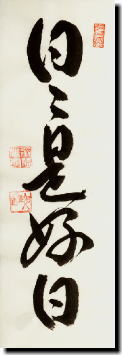

<今月の禅語>

|

|

|

|

中国唐時代の雲門文偃(ぶんえん)禅師の語で知られる。 雲門禅師はある日、大勢の弟子たちに向かって「十五日以前のことはさておき、 これからの十五日以後の心境を一言でのべなさい。」とたずねた。だが誰もすぐに 返答が出来ずにいると雲門は自ら、即座に「日々是好日」と答えた。 |

|

|

この語を文字通りに解釈すれば「毎日が平安で無事の日である」 と云う意味であるが、単に毎日がよい日であるのでは禅的解釈 にはならない。雲門はなぜ「日々是好日」と云ったのかに疑問を 抱き、その心を解くところにこの語の教えがあり真意があるのだ。 「十五日以後の心境を」を問われた弟子たちは皆、十五日後に 答えることを考えたことだろう。しかし、雲門は自ら十五日と云う 期間を示しながら、実は即今、即座の答えを求めていたのだ。 無常迅速 時人を待たずである。親鸞聖人は「明日ありと思う心の あだ桜夜半に嵐の吹かんともかな」と歌われているように、 |

| 「今ここで自分の境地が述べられなくて、一体いつ言うときがあるのか。 無常迅速、時人を待たずであり、はたして明日と云う時があるとは限らないでは ないか? この一瞬のところを大事にせよ」と云うこと教え示した言葉が「日々 是好日」なのである。平々凡々、何事のさわりの無い穏やかな日々だけが「日々 是好日」ではない。 多くの人は「今日も一日よい日でありますように」と願い、無事を願う。 しかし現実はその願いの通りにはいかないで、雨の日、風の日があるように様々な 問題が起き、悩ませられることばかりかもしれない。しかし、どんな雨風があろう とも、日々に起きる好悪の出来事があっても、この一日は二度とない一日であり、 かかけがえの無い一時であり、一日である。この一日を全身全霊で生きることが できれば、まさに日々是れ好日となるのである。 |

|

好日は願ってえられるものではなく、待って かなえられるものではない。自らの生き方に 日々に好日を見出しえなければならないのだ。 時の時とするときは来ない、只座して待つので なく主体的に時を作り充実したよき一日一日と して生きていくところにこの語の真意がある。 |

|